科学は「ないこと」

を証明できない

通常、生物学者はあくまでも実体を相手にします。雪男やネッシーにまつわる噂や目撃例がいくらあっても、それだけでは生物学の対象にはなりません。雪男の足跡に毛などが付着していて、はじめてその分析が生物学の範疇となります。

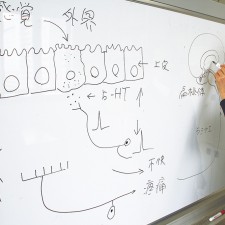

かつて、妖怪学者として知られる井上円了は、妖怪そのものは実在しないという前提で、妖怪現象に合理的な説明を加えました。私は逆に、妖怪の実在を前提とし、たとえばろくろ首という妖怪を一種の生物としてとらえ、生物学的メカニズムによって説明するということを試みました。一種の思考実験であり、悪く言えば妄想、よく言えば想像によって「妖怪の生物学」を楽しむものです。もちろん生物学としては、一線を超えています。

意識も、科学的には扱いにくい対象です。医学的な意識のあるなし、あるいは社会的な意識というレベルでは科学の対象になりますが、自分自身がいまここにいる不思議、私が私であって他者でないというところまで踏み込むと、客観性がなくなる。自己というものに思いをめぐらせるような場合は、科学的なロジックでは解明できません。

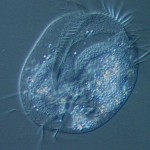

動物の意識ということでは、サルの意識の研究などは行われていますが、あくまで客観的にとらえられる範囲に限ります。サル、あるいはイヌやネコに人間のような意識があるかないかということは、われわれがイヌやネコではない以上、本当のところはわかりません。人間でも、外見からみると意識があるように行動していても本当のところはどうなのかということは、つきつめるとわかりようがありません。そこでは、人間を含むどの生物にも生物学的ロジックは使えなくなる。極論すればミミズやクラゲ、あるいは植物にだって意識はあるかもしれない。ないとは言い切れない。そこが科学の限界です。意識には限らず、科学は、ないことを証明できません。

ミミックオクトパスは

やりすぎの擬態か

ミミックオクトパスという擬態するタコが発見され、話題になりました。コノハチョウやナナフシのような擬態とは、レベルが違うようにも見えます。ウミヘビやカサゴやヒラメやタカアシガニなどに似た、多彩な姿をとる。それでもやはり、そのように進化してきたのは、ダーウィンの自然選択説で基本的には説明できます。つまりそのような行動をとるタコが、結果としてうまく環境に適応できたわけです。ミミックオクトパスの場合、数種類の擬態ができた方が、一種類の擬態しかできないミミックオクトパスよりも、生き残りやすかったのかもしれない。

そうは言っても、そこまでしなくても生き残れただろうとも思えます。タコの場合はかなり知能が発達しているので、生物学的な本能に加え、何らかの知能的な部分が働いて、あえてああいうことをしていると考えられなくもありません。人間の視点から、遊び、あるいは余計なことをしているというように見える例は、類人猿にはありますが、ミミックオクトパスの場合どうなのかということについては、ほとんど生態がわかっていないので、何とも言えないというのが現状です。

Column 1

ミミックオクトパスミミックとは擬態の意。1998年に発見された全長60cmほどのタコの1種。ゼブラオクトパスとも呼ばれる。学名は、Thaumoctopus mimicus。インドネシア沿岸など、東南アジアの熱帯海域に生息する。これまでの観察によれば、ウミヘビやカサゴなど以外にも、クラゲやヒトデ、エイをはじめ15種ほどの生物の姿を擬態するという。

擬人化の罠と

変異の余裕

いずれにしても、人間の基準で生物の形態や行動に意味づけするのは危険です。たとえばある種のエビとハゼは共生しますが、ハゼはエビを外敵から守り、エビはハゼに住まいを提供していて、互いにもちつもたれつの関係である、という言い方をする。説明はわかりやすいけれど、実際にはそんな人情のようなものが働いているわけではもちろんなく、感情があるわけでもない。あくまでも冷徹な生物学的な法則にのっとって、結果としてつくられた関係です。

ただし、すべての生物の生態や形態が適応の結果、現在のようになったのかというと、必ずしもそうではないでしょう。たとえばツノゼミは非常に多様で、人間から見るときわめて異様なツノをもっている。適応ということでは、あれほど多様で異様でなくてもいい。生き残りやすかったためにああいう形態になったとは考えにくい。

分子生物学では、最初はランダムなDNAの突然変異があり、それに環境要因が組み合わせられ、適応できる種が生き残っていくと説明する。多少の過剰な突然変異があっても適応範囲からは外れないという余裕があるとき、ツノゼミのように人間から見て奇妙な多様性が生まれるのかもしれません。ミミックオクトパスも、そのような余裕や余力のなかでああいうことが起きている可能性があります。

死ぬことで

多様性が生まれた

生物学的な死とは何かということも難問です。普通は死と言うとき、個体の死を指しますが、生殖細胞としては生き残っていく。40億年ずっと生き残り続けてきた。個体としての死は、生殖細胞と体細胞の役割分担がはじまったときに生まれました。突然変異が大量に蓄積してしまう体細胞をいっぺん全部リセットし、つまり死んで、新しい個体として生きた方が生物としては都合がいいわけです。生物が多様性を獲得したのは、この死の獲得と不可分でした。

細胞は分裂するたびに、遺伝子に突然変異が蓄積されていきます。われわれ人間の場合、癌細胞はあきらかに異常であって、突然変異が蓄積していることは、正常細胞と比較するとわかる。しかし正常な細胞は比較する相手がない。ほかの正常細胞と比較しようにも、それぞれがどれだけ突然変異しているかどうかがわからない。比較するなら、その人が受精卵だったときの遺伝子情報ですが、それを調べるのは不可能です。

Column 2

ヒーラ細胞ヒーラ(HeLa)細胞は、ヒト由来の最初の細胞株。細胞を用いる試験や研究に幅広く用いられている。1951年に子宮頸癌で亡くなった30代女性の腫瘍病変から分離され、株化された。子宮頸部の上皮細胞に感染し、癌の原因になったウイルスの遺伝子の一部が、細胞の染色体に組み込まれたことが、癌化の形質や不死化に関与していると考えられている。

もちろん生殖細胞も変わっている可能性があります。何度も細胞分裂を経験し、そのつどDNAは複製されるため、何らかの変化は起こる。ただ生殖細胞では修復機能が体細胞よりよく発達しているので、遺伝情報が変わる確率は低い。でもゼロではないでしょう。つまり自分の生殖細胞と体細胞の遺伝情報はかなり違っている。自分の子どもに伝わる遺伝情報は、いまの自分の体細胞のそれとはかなり違うということでもあります。

死のプログラムは

書き換えられるか?

ヒーラ細胞が不死である、あるいは不死に見えるのは、テロメラーゼというテロメアを維持する酵素が発現しているからです。テロメアによって死がプログラムされていることは、間違いない。体細胞ではテロメラーゼがほとんど発現しないため、分裂するたびにテロメアが短くなって、やがて染色体の構造が維持できず、細胞が分裂できなくなる。それが老化のひとつの原因です。テロメア以外にも老化の原因はたくさんありますが、テロメラーゼを操作することで、ある程度、寿命を延ばす、あるいは若々しくいられるということは実現できるかもしれません。

単純にテロメラーゼを発現させればいいかどうかは、もちろん検証されなくてはなりません。またそのためにはすべての細胞でテロメラーゼを発現させる必要があり、受精卵の段階で何らかの操作をすることになる。そうしてテロメラーゼを発現させる子どもをつくるのは、倫理的に不可能でしょう。ただし、テロメラーゼ発現のメカニズムが解明されれば、薬を開発できるかもしれません。

最近、長生き遺伝子のようなものも発見されましたが、何かが見つかるとそれで解決できると思いすぎる傾向があります。生物はそんなに単純なものではありません。

Column 3

テロメアテロメア( Telomere)は真核生物の染色体の末端部にあり、染色体末端を保護する。老化した細胞ではテロメアが短くなっており、テロメアの長さが細胞の分裂回数を制限しているとされる。また、テロメアの伸長はテロメラーゼと呼ばれる酵素によって行われ、この酵素がない細胞では、細胞分裂のたびにテロメアが短くなる。テロメラーゼはヒトの体細胞では発現していないか、弱い活性しかもたない。

iPS細胞も幼児期に細胞をとり分けておけば、さまざまなことに応用できるでしょうし、70歳、80歳になった人の細胞をiPS細胞化しても、本人の病気の治療には役立つとは思います。でも、それを使って子どもをつくるなどということは、突然変異が蓄積しているので、絶対やめた方がいい。そのあたりを研究している人がいない、研究する術もない、ということが知られていないのが、まず問題です。基礎的な研究がなされないまま、拙速に応用を進めるのは、生命にかかわるテーマでは、とりわけ危険だと思います。