「からだ」のない脳

心身二元論、つまりデカルト以来の西洋的な考え方のもと、まず精神や霊魂が存在するという前提で、その動向が身体に影響を及ぼすという見方がなされることは、現代日本においても少なくありません。しかし本来、こころはからだによってつくり出されるのであって、そのプロセスや仕組みを1つひとつていねいに解きほぐしていくことこそが必要です。

脳がこころをつくり出す非常に重要な器官であることは、疑いえません。しかし体から切り離された脳、つまり内臓も含めた感覚器官から切り離された脳が、どのように機能するのか、あるいはどのような意識になるのかということは、ほとんど解明されていない。昔のSF小説には、脳だけが単離され、センサーだけで外界とつながっているような設定がありました。そんな脳も、記憶などを駆使して様々なイメージやアイデアをつくり出すかもしれません。しかしそれが、ここに体があるとか、空腹であるとかという日常的な意識を駆動しているような信号なしで成り立つのかどうかは、やはり疑問です。機能としての脳はあっても、こころが欠落する可能性もあります。センサーがあれば感覚は残るかもしれませんが、それも情動とリンクすることはないのかもしれません。

内臓感覚は、動物進化の初期から存在しており、またわれわれの日常的な生活の前提になっている感覚でもあるので、かえって気づきにくく、これまで解析されることが少なかった。しかし外界の条件が一定でも、われわれの気分は刻々と変わります。五感と呼ばれる感覚の入力条件を一定にすれば、気分が一定になるかというと、そうではありません。やはり身体内部からの情報が気分変化に影響していると思わざるをえないケースが、非常に多い。心身医学では、外部のストレッサーによって患者さんの症状が変化するケースも多いのですが、身体内部からの情報によって、体調が変わる、気分が変わる、病状が変わる例が少なくありません。

痛覚と鬱と癌

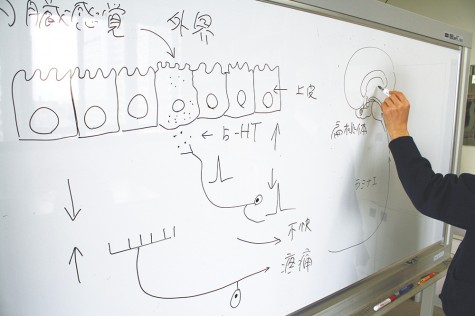

痛覚は通常、皮膚感覚だと思われていますが、最近の研究では内臓感覚だとされるようにもなってきました。ラミナ1という痛覚の経路が内臓感覚と共通しており、触覚や温度覚とは違う感覚だということがわかってきました。解剖学的にも経路が違う。皮膚のそれも含めた痛覚は、内臓感覚の仲間といえます。痛みは、非常に危険な状態、生死にかかわる感覚であり、内臓感覚も、生命維持に直接結びついています。

興味深いことに、この経路が脳の中の傍小脳脚核を経由して扁桃体に至り、不安や鬱のような情動を形成している。癌患者の気分の変化について脳画像を使って調べている研究者によると、初期の癌患者は鬱状態になっています。身体の変化によって、情動が変化している。つまり、脳機能が変化しているわけです。また別の研究者が、鬱や不安が癌の生育に影響しているのではないかということを調べたところ、結果は逆で、癌を持っていると不安度が高くなるという因果関係があきらかになりました。

内臓感覚の多様性

現在、内臓感覚は、症状からの類推によって分類されています。現時点でいちばん明快なのは、物理刺激に対する感覚です。もっとも低いレベルでは、ただ感じるというだけ。次の段階は、いい気持ちではない、不愉快な感覚。最後が痛みです。物理刺激は、この3つくらいのレベルに分けられると考えられます。ただしこの最初のレベルの感覚が、皮膚の触覚と相同なのかどうかということは、よくわかっていません。

内臓感覚は多様で、たとえば健常な人も感じる胸やけは、化学感覚の一種です。消化管の中のpH、つまり水素イオンの濃度変化を感覚神経を介して脳が自覚しているということです。消化管のなかでアミノ酸が増えたらどうか、あるいは塩分の増減はどうかなどとかいう化学感覚全般についての研究は、とくに人間ではまだまだ不充分です。

便意や尿意も内臓感覚で、行動にリンクした感覚です。日常的なものでは、動悸も内臓感覚です。理性では平気なつもりでいても、内臓感覚を自覚することによって緊張していることがわかる。そういった状態については、これまで内因性であるというレッテルを貼るだけで、あまり説明されてこなかった。外部刺激がトリガーである場合も含め、どういう経路でそうなっていくのか、あるいは記憶との関係はどうなのか、というようなことの解明は、これからの課題です。

消化管への刺激と脳の活動の相関をモニターする。

腸内フローラ

内臓感覚は、腸内細菌の生態系、いわゆる腸内フローラとも深い関係があります。病気の有無で、腸内フローラも違う。腸内の有機酸濃度も違います。しかも高い相関で有機酸濃度が高いほど症状が悪くなる。腸内環境でどんな物質が生産されているのかということは非常に重要で、過敏性腸症候群患者の腸の中では、そういう酸を感知する神経が増えている。だから腸内の細菌をうまく変容させることによって、短期的には症状も改善できるし、長期的には気分を変えられることになります。

体内の微生物の個体数はすべての身体細胞数よりも多く、腸以外にも、口腔や気道、生殖器や皮膚にも生息しています。それぞれのバクテリアの活動が、からだやこころにどんな影響を与えているのかについては……それは主に感覚を通してだと思いますが……研究が非常に少ないのが現状です。行動と物質というテーマでよく例に出されるフェロモン、つまりは香りですが、香りもバクテリアの生成物と関係あります。同じような男性でも、もてる・もてないの差があるのは、もしかするとバクテリアの生成物にかかわっているのかもしれません。また、ストレスによって、腸内細菌は数だけでなくて種類も変わり、病原大腸菌などが増える。ストレスに関係する神経伝達物質であるノルアドレナリンが消化管の内腔に分泌されて病原大腸菌を増やし、一方でバクテリアが出す分泌物が消化管上皮の粘液を制御する受容体に作用し、粘液を分泌させなくするといった、相互作用がある。生体や気分も、ダイナミックにバクテリアと関係しているのでしょう。

小腸の上皮細胞で受容した外界刺激の大脳への伝達経路を図解する福土教授。

サリュートジェネシス

内臓感覚の研究を通じて、これまで科学的な分析対象にならなかったもの、気分や気配といったものへアプローチできる可能性もあると思います。われわれのテーマでもある過敏性腸症候群は、鬱や不安とも関係あるのですが、以前はそれこそ心身二元論で、こころの鬱と腸の異変を、「合併している」ということで済ませてきました。内臓感覚を追求すると、心身は密接に関連し合っていることがわかります。内臓感覚のコントロールで、陰性の情動、嫌な気分などを克服できるヒントが得られるはずです。

気分が、なぜ変わるのかについては、わからないことが多い。しかも予告なく変わります。また、いい気分とはどういうことなのかも、きちんと調べられてはいません。ユダヤ系アメリカ人のアーロン・アントノフスキーが、ナチスの強制収容所を生き延びた人たちを調べた経験から確立したサリュートジェネシス(健康生成論)という概念があります。その対語がパソジェネシス(病因論)で、普通われわれも含め、病気の原因を懸命に研究していますが、アントノフスキーは、人間を健康にするファクターを重視する考え方を提唱しました。彼の死後、あまり話題にされなくなりましたが、きわめて重要な考え方だと思います。まだ解明されていない、人を健康にしているファクターがたくさんあるはずで、そのいくつかは、内臓感覚の中に答えがあるのかもしれません。